Hintergrund

Das Konzept der »sicheren Herkunftsstaaten« und seine Geschichte

Schlag auf Schlag werden immer mehr Länder zu »sicheren Herkunftsländern« erklärt. Wie funktioniert die Einstufung, welchen Kriterien folgt sie, was bedeutet das für das Asylrecht, für die Betroffenen und für ihre Asylverfahren?

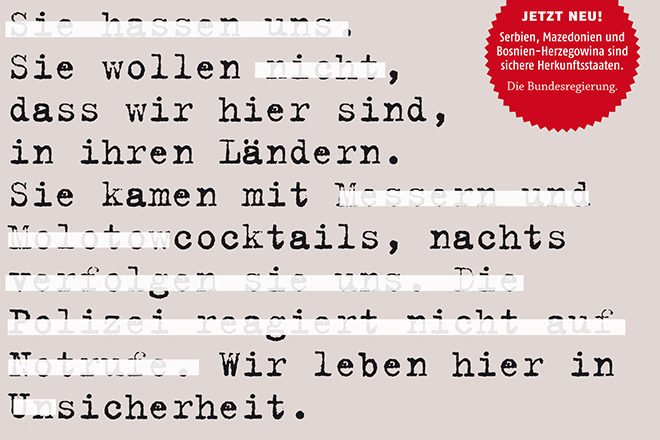

2014 wurden Serbien, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina als „sichere Herkunftsstaaten“ eingestuft, 2015 folgten Albanien, Kosovo und Montenegro. 2016 sollen nun Tunesien, Marokko und Algerien folgen. Die im Zuge des sogenannten „Asylkompromisses“ 1993 geschaffene Regelung der „sicheren Herkunftsstaaten“ wird in den letzten Jahren intensiv als Instrument zur Abschreckung bestimmter Flüchtlingsgruppen genutzt. Dabei wird gemäß § 29a AsylG die gesetzliche Vermutung festgelegt, dass in diesen Staaten keine politische Verfolgung stattfindet.

Dass die Erweiterung der Liste „sicherer Staaten“ sich der verbesserten Sicherheits- und Menschenrechtslage in all diesen Staaten verdankt, würden dabei wohl nicht mal Unterstützer des umstrittenen Konzepts zu behaupten wagen. Der Impuls, einen Staat als „sicher“ einzustufen, verdankt sich meist der Tatsache, dass aus diesem mehr Asylsuchende nach Deutschland kommen oder mehr Flüchtlinge erwartet werden. Mit der Realität hat die Bezeichnung „sicherer Herkunftstaat“ schon daher wenig zu tun.

In der Öffentlichkeit kursiert dabei oft die Annahme, Asylsuchende aus „sicheren Herkunftsstaaten“ hätten gar keinen Anspruch auf ein Asylverfahren. Dies stimmt zwar nicht. Aber nichtsdestotrotz bedeutet das Konzept „sichere Herkunftsstaaten“ für Flüchtlinge aus diesen Staaten, dass ihr Rechtsschutz auf ein Minimum reduziert wird, sie mit pauschalen und nicht nachvollziehbaren Ablehnungen von Asylanträgen sowie mit umfangreichen Diskriminierungen zu rechnen haben.

Die Erfindung der „sicheren Herkunftstaaten“ im Asylkompromiss

Die Regelung zu „sicheren Herkunftsstaaten“ trat am 1.7.1993 als ein gewichtiger Baustein des sog. Asylkompromisses in Kraft. Dem war eine politische Kampagne vorausgegangen, die intensiv rassistische Ressentiments befeuert hatte und die dabei in Kauf genommenen Brandanschlägen und rassistischen Pogrome anschließend argumentativ instrumentalisierte: Auf der Pressekonferenz am 24. August 1992 anlässlich der Pogrome von Rostock-Lichtenhagen zog der damalige Bundesinnenminister Rudolf Seiters (CDU) die Konsequenz: „Wir müssen handeln gegen den Missbrauch des Asylrechts“. Er hoffe, so Seiters damals, dass die Ereignisse die SPD endlich dazu brächten einer Asylrechtsänderung zuzustimmen.

Die schließlich beschlossenen gravierenden Einschränkungen des ursprünglichen Asylgrundrechts Art. 16 GG sahen mehrere Instrumente vor – unter anderem das Modell des „sicheren Herkunftsstaates“, nicht zu verwechseln mit dem ebenso damals geschaffenen Modell des „sicheren Drittstaates“, wonach das Asylgrundrecht unter dem Vorbehalt steht, dass jene Personen kein politisches Asyl erhalten sollen, die über einen solchen Drittstaat nach Deutschland eingereist sind.

Offener Widerspruch zum Asylgrundrecht

PRO ASYL und andere Verbände hatten schon damals grundsätzlich das Konzept „sicherer Herkunftsstaaten“ als unvereinbar mit dem individuellen Recht auf Asyl abgelehnt. Der Rechtswissenschaftler Prof. Dr. Bernhard Schlink hat in einer Stellungnahme zutreffend ausgeführt:

„Dass man, um in den in den Genuss des Asylrechts zu kommen, politische Verfolgung nicht bloß behaupten darf, sondern dass man Tatsachen vortragen muss, aus denen sich die politische Verfolgung ergibt, versteht sich von selbst. Was kann und soll [das Konzept sicherer Herkunftsstaaten] über diese Selbstverständlichkeit hinaus regeln? Was soll eine Vermutung zu den Voraussetzungen des Asylrechts, die zu widerlegen es nicht mehr bedarf als es zum Nachweis der Voraussetzungen ohnehin bedarf? Oder soll [die Regelung] dahin zu verstehen sein, dass der Ausländer, der aus einem [als sicher eigestuften Herkunftsstaat] kommt, Tatsachen vortragen muss, aus denen sich nicht nur seine individuelle politische Verfolgung, sondern ergibt, dass im betreffenden Staat generell politisch verfolgt wird? Das stünde in offenem Widerspruch zur individuellen Verfolgung des Asylgrundrechts.“

„Offensichtlich unbegründet“

Neben der Tatsache, dass die Regelung Asylsuchenden aus diesen Staaten gleichsam zumutet, nicht allein ihre Schutzbedürftigkeit glaubhaft zu machen, sondern darüber hinaus eine gesetzlich festgeschriebene Vermutung über ihr Herkunftsland zu widerlegen, wurde vom Gesetzgeber hierfür auch noch ein beschleunigtes Verfahren vorgesehen.

Normalerweise wird abgelehnten Asylbewerber*innen die Möglichkeit gegeben, innerhalb eines Monats freiwillig auszureisen oder aber Klage gegen die ablehnende Entscheidung bei Gericht einzureichen. Bei Schutzsuchenden aus „sicheren Herkunftsländern“ wird der Asylantrag bei einer negativen Entscheidung jedoch nicht einfach abgelehnt, sondern als „offensichtlich unbegründet“ beschieden (§ 36 Asylgesetz). Bei einer solchen „OU-Ablehnung“ geht nun alles viel schneller: Die Ausreisefrist beträgt nur noch eine Woche, auch die Klage muss innerhalb einer Woche eingereicht werden. Das macht es Betroffenen in der Praxis sehr schwer, Rechtsmittel gegen die Entscheidung einzulegen.

Zudem führt die Klage in diesem Fall nicht dazu, dass die Abschiebung automatisch gestoppt wird. Anwält*innen müssen vielmehr sehr schnell den sog. Eilrechtsschutz beantragen, damit die Betroffenen nicht schon während des Gerichtsverfahrens abgeschoben werden. Die Betroffenen und ihren Rechtsbeiständen bleibt damit nur kurze Zeit, um eine ausreichend sorgfältig formulierte Klage gegen die Bescheide des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) vorzubereiten.

Pauschale Ablehnungen

In der Theorie erscheint all dies noch weitgehend harmlos: Immerhin durchlaufen auch die Personen aus „sicheren Herkunftsstaaten“ ein Asylverfahren, bekommen eine Anhörung beim BAMF, dürfen ihre Fluchtgründe vortragen und dann soll gründlich über ihren Antrag entschieden werden. Doch in der Praxis sieht dies meist anders aus.

Immerhin sorgt schon die Einstufung eines Staates als „sicher“ dafür, dass von einem unvoreingenommenen individuellen Verfahren kaum die Rede sein kann – die Entscheidung des Gesetzgebers signalisiert deutlich, wie die Fälle aus politischer Sicht von den Behörden zu behandeln sind.

Die Anhörung soll als Herzstück des Asylverfahrens der Ort sein, in dem Asylsuchende ihre Verfolgungsgeschichte, die Gründe ihrer Flucht, ihre persönlichen Schicksale und Motivationen darlegen. Bei Antragstellenden aus „sicheren Herkunftsstaaten“ werden dafür in der Praxis mitunter nur zehn Minuten vorgesehen – und das Gespräch oft so gestaltet, dass die Betroffenen kaum Chancen haben, ihre Gründe darzustellen.

Außerdem ist die Beweislast umgedreht: Die Betroffenen müssen beweisen, dass in ihrem Herkunftsland generell Verfolgung stattfindet. Insgesamt sind diese Anhörungen eine Zumutung für Menschen, die in einer schwierigen Situation über höchstpersönliche Erfahrungen berichten sollen. Wenn sich dann noch die Entscheider im BAMF nur wenig Zeit für die Anträge nehmen, ist von dem individuellen Asylverfahren kaum etwas übrig.

Vorgaben des Verfassungsgerichts missachtet

Das Bundesverfassungsgericht hat in einem Urteil von 1996 festgelegt, dass der Gesetzgeber bei der Einstufung eines Landes zum „sicheren Herkunftsstaat“ die Rechtslage, die Rechtsanwendung und die allgemeinen politischen Verhältnisse in diesem Staat untersuchen muss. Die Einstufung als sichere Herkunftsstaaten erfordert, dass in jenem Staat eine gewisse Stabilität und hinreichende Kontinuität der Verhältnisse bereits eingetreten ist und deshalb weder Verfolgungshandlungen noch unmenschliche und erniedrigende Behandlung oder Bestrafung stattfinden. Hunderte von Belegen zeigen, dass ein solches Gesamturteil bezüglich der in Übergangsprozessen befindlichen Staaten nicht getroffen werden kann.

Der Gesetzgeber ist zudem verpflichtet, eine gründliche antizipierte Tatsachen- und Beweiswürdigung der verfügbaren Quellen vorzunehmen, wenn er einen Staat als sicher listen wolle. Eine Auseinandersetzung mit den verfügbaren Quellen findet jedoch oft nicht statt. Berichte von Menschenrechtsorganisationen werden entweder nicht zur Kenntnis genommen oder ohne Konsequenzen zu ziehen lediglich zitiert.

PRO ASYL hat 2014 bei der Einstufung dreier Westbalkanstaaten Dr. Reinhard Marx und Dr. Karin Waringo beauftragt, anhand der rechtsstaatlichen Voraussetzungen den Gesetzgebungsprozess zu überprüfen. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass die Anforderungen damals nicht erfüllt wurden und die realen Lebensverhältnisse in den Staaten einer Einstufung entgegengestanden hätten.

Niedrige Anerkennungsquoten – keine Gleichsetzung mit Verfolgungsfreiheit

Viele sagen, die Einstufung „sicherer Herkunftsstaaten“ sei ja nur ein symbolischer Akt, denn die Menschen aus diesen Ländern würden ohnehin kein Asyl erhalten. Das ist so nicht richtig. Es stimmt zwar, dass auch schon vor der Einstufung als „sicherer Herkunftsstaat“ die Asylprüfungen oftmals oberflächig und von politischen Vorgaben geprägt waren. Allerdings erschwert die gesetzliche Vermutung es erheblich, gegen eine solche Entscheidung vorzugehen. Nicht berücksichtigt wurde, dass es in den Balkanstaaten vor allem weitgehende Verletzungen von sozialen Menschenrechten gibt, die vor allem nach dem modernen Flüchtlingsrecht nach dem EU-Recht zum Schutzanspruch führen können.

In vielen Westbalkanstaaten sind insbesondere Minderheiten wie Angehörige der Roma von Diskriminierungen betroffen. Nach Art. 9 der Qualifikationsrichtlinie kann eine Verfolgung auch dann vorliegen, wenn nicht eine schwerwiegende Menschenrechtsverletzung (wie Folter oder Tötung) droht, sondern eine Häufung von mehreren weniger massiven Eingriffen. Dies können auch soziale Menschenrechte sein. Das EU-Rechts spricht von Verfolgung aus „kumulativen Gründen“. Der Ausschluss aus dem Bildungssystem, die Versagung von Sozialleistungen aus diskriminierenden Erwägungen oder rassistische Verfolgungen bei gleichzeitiger Schutzlosigkeit können zu einer Verfolgung führen, die auch in Deutschland als Fluchtgrund anerkannt werden müsste – würde man die europarechtlichen Vorgaben nur ernst nehmen. Jedenfalls ist eine einzelfallbezogene Betrachtung in einem sorgfältigen und individuellen Asylverfahren nötig.

Bei alledem darf man auch die außenpolitischen Folgen der Einstufung „sicherer Herkunftsstaaten“ nicht vergessen: Bei vielen dieser Staaten handelt es sich um Regierungssysteme, die nur auf dem Papier eine rechtsstaatliche Demokratie sind oder es handelt sich gar um autoritäre Regime. Wenn man diesen Staaten in Deutschland einen Persilschein ausstellt und sie als sicher für die eigene Bevölkerung einstuft, kann dies negative Folgen für dortige zivilgesellschaftliche Akteure haben.

Asylpaket II: Sonderlager an den Grenzen und schnelle Abschiebungen

Durch Gesetzesverschärfungen im Jahr 2015 und 2016 unterliegen Asylsuchende aus „sicheren Herkunftsstaaten“ einer besonderen Form der Diskriminierung: Sie sollen das normale Asylverfahren gar nicht mehr durchlaufen. In sog. „besondere Aufnahmezentren“ sollen ihre Asylanträge im Rahmen von Schnellverfahren binnen vier Wochen geprüft werden und Abschiebungen bereits aus den Einrichtungen heraus erfolgen. Ein Zugang zu qualifizierten Anwält*innen ist damit stark erschwert, auch eine asylkundige Fachberatung kann unter diesen Umständen, weit ab von den Ballungsgebieten, kaum stattfinden.

Personen aus sog. „sicheren Herkunftsstaaten“ werden nicht nur durch die Schnellverfahren diskriminiert, sondern auch massiv ausgegrenzt. Dauert das Asylverfahren länger, müssen sie unbefristet bis zum Ende ihres Asylverfahrens in Erstaufnahmeeinrichtungen verbleiben. Bis zu ihrer Abschiebung werden sie dort kaserniert. In vielen Bundesländern werden sie mit Sachleistungen abgespeist.

Es soll ihnen möglichst schlecht ergehen

Auch wenn sich ihr Asylverfahren hinzieht oder die Betroffenen nicht umgehend abgeschoben werden können, werden sie zur Untätigkeit verdammt: Sie dürfen nicht arbeiten, ihre Kinder unterliegen teilweise (Aus)bildungsverboten, schulpflichtige Kinder werden nur notdürftig unterrichtet. Integrations- und Sprachkurse dürfen Asylsuchende aus „sicheren Herkunftsstaaten“ ohnehin nicht besuchen.

Die Betroffenen werden so Opfer einer Politik, die sie weitgehend skrupellos als Instrumente der Abschreckung benutzt: Den Betroffenen soll es in Deutschland möglichst schlecht ergehen – und das nicht nur, damit sie selbst bald wieder gehen. Sondern vor allem, um anderen fluchtwilligen Landsleuten zu signalisieren: Haltet Euch von Deutschland fern. Dabei urteilte das Bundesverfassungsgericht noch 2012: „Die Menschenwürde ist migrationspolitisch nicht zu relativieren“. Ein Satz, an den man angesichts des derzeitigen Revivals der Abschreckungspolitik der neunziger Jahre nicht oft genug erinnern kann.