News

Von der Herrschaft des Rechts zur Herrschaft der Willkür in Ungarn: Artikel 7‑Verfahren jetzt!

Das EU-Parlament stimmt am 12. September darüber ab, ob ein Rechtsstaatsverfahren gegen Ungarn eingeleitet wird. Es geht um die Frage, ob dort die Werte, auf denen die EU gründet, gefährdet sind. Um der Orbánisierung Europas entgegenzutreten, müssen die Abgeordneten für Ja stimmen und sich an die Seite der ungarischen Zivilgesellschaft stellen.

+++ Update vom 13. September 2018: Mit 448 zu 197 Stimmen sprach sich die notwendige Mehrheit der Abgeordneten im Europaparlament gestern für die Einleitung des Artikel 7 Verfahrens gegen Ungarn aus. Das Hungarian Helsinki Committee begrüßt das Votum als Unterstützung durch das Europäische Parlament und als klare Warnung an andere Staaten, die den von Orbán eingeschlagenen Weg kopieren. +++

Márta Pardavi vom Ungarischen Helsinki Komitee appelliert an die Europaabgeordneten: »Dies ist eine der letzten Gelegenheiten, ein klares Signal zu setzen, dass die Europäische Union ihre Werte verteidigt. Wir befinden uns in Ungarn in einer Situation, in der die Rechtsstaatlichkeit endet und die willkürliche Herrschaft beginnt. Stimmen Sie am 12. September für ‚Ja‘.«

Artikel 7‑Verfahren gegen Ungarn

Das Verfahren nach Artikel 7 ist die schärfste Maßnahme, die der EU-Vertrag vorsieht – es wird daher auch die »nukleare Option« genannt. Am Ende des Verfahrens kann dem betroffenen Mitgliedstaat seine Stimme im Rat entzogen werden.

Am 17. Mai 2017 beschloss das Europäische Parlament, einen Bericht über die Lage in Ungarn zu erstellen. Judith Sargentini, Mitglied der Fraktion Grüne/Freie Allianz im Europäischen Parlament, wurde am 31. August 2017 durch den Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE) zur Berichterstatterin ernannt.

Sargentini veröffentlichte ihren Bericht am 11. April 2018 (deutsche Version hier). Im LIBE-Ausschuss wurde am 26. Juni 2018 der Vorschlag, das Parlament über die Einleitung des Verfahrens nach Artikel 7 Absatz 1 abstimmen zu lassen, mit 37 zu 19 Stimmen angenommen.

Das Europäische Parlament hat das Recht, den Rat aufzufordern, ein Verfahren nach Artikel 7 einzuleiten. Es wäre das erste Mal, dass das Europäische Parlament von diesem Initiativrecht Gebrauch macht. Am 11. September findet die Debatte im Parlament statt. Am darauffolgenden Tag kommt es zur Abstimmung.

Damit Artikel 7 Anwendung findet, muss festgestellt werden, ob die politischen Entwicklungen in dem betroffenen Mitgliedstaat eine »eindeutige Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung« der Grundwerte nach Artikel 2 des EU-Vertrags darstellen.

»Die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören. Diese Werte sind allen Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft gemeinsam, die sich durch Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit von Frauen und Männern auszeichnet.«

Das Europäische Parlament besitzt das Recht, den Rat dazu aufzufordern, ein Artikel 7‑Verfahren einzuleiten. Stimmt das Parlament am 12. September für den eingebrachten Vorschlag, würde es zum ersten Mal Gebrauch von diesem Initiativrecht machen. Dazu muss das Parlament den Vorschlag mit einer Mehrheit seiner Mitglieder und zwei Dritteln der tatsächlich abgegebenen Stimmen annehmen.

Orbáns Katz und Maus-Spiel mit der EU

Seit 2010 wurden 17 Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn im Bereich »Justiz, Grundrechte und Bürgerschaft« eingeleitet. Die ungarische Verfassung wurde seit Inkrafttreten am 01. Januar 2012 sieben Mal geändert.

Auf die zahlreichen Gesetzesänderungen bezogen, schlussfolgerte der Europaparlamentarier Rui Tavares in seinem viel beachteten Bericht zur »Lage der Grundrechte in Ungarn« bereits im Jahr 2013, dass dieser Trend – wenn er nicht rechtzeitig und angemessen korrigiert wird – riskiert auf eine schwerwiegende Verletzung der in Artikel 2 dargelegten europäischen Werte hinauszulaufen.

Ungarns politische Entwicklung: Eine Gefährdung der Werte, auf denen sich die EU gegründet hat.

In ihren neuen Bericht zur »Lage in Ungarn« bezieht die Europaparlamentsabgeordnete Judith Sargentini alle Interventionen der EU mit ein und konstatiert, die Regierung habe keine wesentlichen Änderungen zur Wahrung der Rechtsstaatlichkeit in Ungarn vorgenommen. Ganz im Gegenteil: Ungarns politische Entwicklung sei eine Gefährdung der Werte, auf denen sich die EU gegründet hat.

Von der Herrschaft des Rechts zur Herrschaft der Willkür

Unmittelbar nach der Veröffentlichung des Sargentini-Berichts am 11. April 2018 beschloss das ungarische Parlament mehrere Gesetzesverschärfungen. Am 20. Juni 2018 wurde ein Gesetzespaket beschlossen, das von der Venice Commission des Europarats untersucht wurde. Ihrer Meinung nach steht dieses Gesetzespaket im Widerspruch zur Europäischen Menschenrechtskonvention.

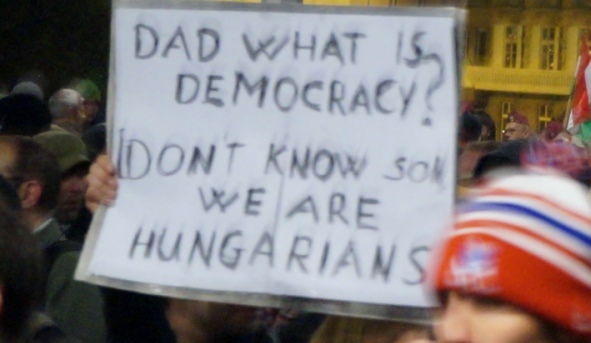

Viktor Orbán und seine Fidesz-Partei regieren Ungarn seit 2010. Seitdem treibt die Regierung den autoritären Umbau des Landes in eine »illiberale Demokratie« (Orbán) voran. Im Demokratieindex der NGO Freedom House rutscht Ungarn immer weiter ab.

- Medien- Pressefreiheit: Noch im selben Jahr der Wahl von Fidesz startete die neue Regierung ihren Angriff auf unabhängige Medien. Ende 2010 verabschiedete Fidesz ein Mediengesetz, das EU-weit kritisiert In den letzten acht Jahren hat sich die Medienlandschaft so stark verändert, dass es kaum noch regierungskritische Medien gibt.

- Freie und faire Wahlen: 2012 änderte die Regierung das Wahlsystem zu ihren Gunsten. Die Wahlbeobachtungsmission der OSZE kam zu dem Schluss, dass es in der Finanzierung des letzten Wahlkampfs große Überschneidungen von staatlichen Ressourcen und den Ressourcen der Regierung gab. Die Möglichkeit, Werbung für Parteien in privaten Medien zu machen, wurde faktisch abgeschafft.

- Feindbilder: Wie jeder autoritäre Führer braucht Orbán einen Feind, durch den die eigene Politik legitimiert wird. Spätestens seit den Flüchtlingsbewegung 2015 waren dies für Orbán »illegale Einwanderer«. Da Orbán das Land inzwischen abgeschottet und ein Klima geschaffen hat, das keinen Schutzsuchenden im Land hält, musste ein neuer Feind her. Diesen fand Orbán in Brüssel und im eigenen Land. EU-Institutionen und ungarische Menschenrechtsorganisationen sind für Orbán Teil des »Soros-Plans«. Eine staatlich initiierte antisemitische Verschwörungstheorie, die auf seinem Widersacher George Soros und all jenen aufbaut, die für eine offene und demokratische Gesellschaft eintreten.

Am 12. April 2018 veröffentlichte eine regierungsnahe Tageszeitung eine Liste hunderter Regierungskritiker. Am 19.Juni 2018 wurden in derselben Zeitung Namen und Bilder von Wissenschaftler*innen, die sich mit Themen wie Migration oder LGBTQ-Rechte beschäftigen, veröffentlicht.

Zivilgesellschaftliche Organisationen, die Schutzsuchenden Hilfe leisten, werden durch das neue Gesetz mit Haftstrafen bedroht. Der Begriff Hilfe beginnt hier schon bei der Verteilung von Informationsmaterialien. Das Hungarian Helsinki Committee (HHC) sieht die Gefahr einer neuen Ära der Angst, wie sie es seit dem Zusammenbruch der kommunistischen Diktatur in Ungarn nicht gab.

Asylrechtsverschärfungen bis hin zur Essensverweigerung

Teil des Gesetzespakets war auch eine Verfassungsänderung. Diese beschränkt Asyl nur noch auf Personen, die unmittelbar aus dem Verfolgerstaat nach Ungarn einreisen. Bereits im Dezember 2015, nach Einführung der »Transitzonen« in Ungarn, begann die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren wegen Nichteinhaltung von EU-Recht. Am 19. Juli 2018 beschloss die EU- Kommission, Ungarn vor dem Gerichtshof der Europäischen Union zu verklagen, »weil die Asyl- und Rückführungsvorschriften des Landes nicht mit dem EU-Recht vereinbar sind.«

Die ersten praktischen Auswirkungen der Gesetzesänderungen zeigten sich im August 2018. Die in den ungarischen Transitzonen zuständigen Behörden weigerten sich, Schutzsuchenden mit Nahrung zu versorgen. Das HHC musste »vorläufige Maßnahmen« beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte beantragen, um die Nahrungsmittelversorgung der Betroffenen wieder sicherzustellen.

Feindbild Flüchtlinge

Schon seit 2015 geht die Fidesz-Regierung vehement gegen Flüchtlinge vor. Die ungarische Regierung errichtete Stacheldrahtzäune an der Grenze zu Serbien und Kroatien. Teil der Zäune wurden Transitzonen. Seit März 2017 können Asylanträge nur noch innerhalb dieser Transitzonen gestellt werden. Mit dem Dreiklang aus »draußen halten – alle einsperren – keine Integration« fasst das HHC die ungarische Flüchtlingspolitik zusammen. Der Erfolg dieses asylrechtlichen Kahlschlags: Lediglich 430 Asylgesuche wurden im ersten Halbjahr 2018 in Ungarn verzeichnet.

Ungarische Flüchtlingspolitik: Ein Dreiklang aus »draußen halten – alle einsperren – keine Integration«

Begleitet wurden die Gesetzesänderungen und die Asylrechtsverschärfungen von einer öffentlichen Stimmungsmache gegen Menschenrechtsorganisationen, die sich für Flüchtlinge einsetzen. Mitglieder der Jugendorganisation von Fidesz brachten im Juni 2018 Sticker an mehreren NGO-Büros an, um sie mit negativen Labels zu diffamieren. Am 20. Juli dann wurde ein Gesetz verabschiedet, das eine Strafsteuer für Organisationen, die Schutzsuchende unterstützen, einführt. Sie beträgt 25 Prozent des Gegenwerts der aus dem Ausland erhaltenen Spenden. Auch hier prüft die EU-Kommission die Vereinbarkeit mit EU-Recht.

EU muss sich auf die Seite der ungarischen Zivilgesellschaft stellen

Noch kurz vor den Parlamentswahlen 2018 hielt Orbán eine durch und durch rassistische und antisemitische Rede. Seine Ansprachen, genauso wie seine Gesetze, offenbaren seine antidemokratische Gesinnung, aber die Hürden für ein Artikel 7‑Verfahren sind hoch. Ein möglicher Stimmentzug, muss im Europäischen Rat einstimmig beschlossen werden. Ungarn und Polen haben sich für diesen Fall gegenseitige Rückendeckung zugesichert.

Dennoch: So wie sich am 09. Mai 2018 77 Akademiker*innen mit dem HHC solidarisierten, müssen sich die Abgeordneten des Europaparlaments am 12. September mit der ungarischen Zivilgesellschaft solidarisieren und für »Ja« stimmen.

»Wir sind an dem Punkt, an dem die Herrschaft des Rechts endet und die Willkürherrschaft beginnt«, bringt das HHC gemeinsam mit anderen NGOs die Lage in Ungarn auf den Punkt.

Damit würde ein Zeichen gesetzt, dass die EU demokratische Grundwerte achtet und ihre Einhaltung verteidigt. Zu Recht weisen führende Personen der ungarischen Zivilgesellschaft darauf hin, dass es auch ein Signal an andere EU-Staaten wäre, die Orbáns Politik kopieren. So sieht es auch Márta Pardavi vom HHC: »Eine Debatte über die Aktivierung von Artikel 7 könnte eine Warnung an andere Staaten sein und eine Diskussion darüber einleiten, welches Europa wir wollen.«

(dm)