News

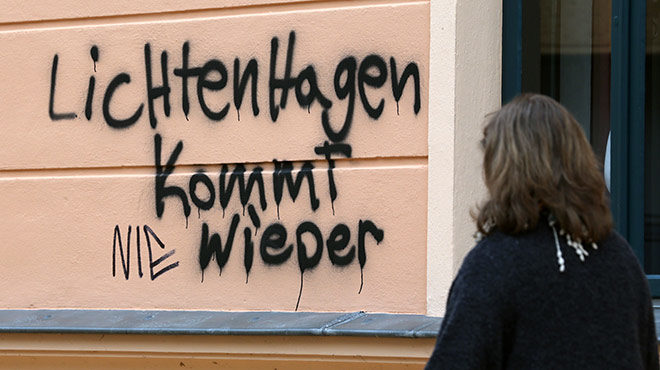

25 Jahre Rostock-Lichtenhagen: An die Opfer von damals erinnern- den Opfern von heute beistehen

Das tagelange rassistische Pogrom im August 1992 macht immer noch fassungslos- auch weil die Parteien vor den Rechtsextremisten politisch einknickten. Heutzutage ist rechte Gewalt nach wie vor präsent. Die Politik muss daher einen anderen Weg einschlagen. Es braucht ein starkes Signal der Solidarität: Bleiberecht für die Opfer rassistischer Gewalt

Rechtsextreme, die mehrere Tage quasi ungestört Flüchtlinge angreifen können und eine Politik, die die Asylgesetze verschärft – wenige Monate nach den Ereignissen von Rostock Lichtenhagen wurde 1992 mit dem sogenannten »Asylkompromiss« das Grundrecht auf Asyl eingeschränkt.

Die Gewalt ginge schließlich auch auf zu hohe Asylbewerberzahlen zurück, hieß es damals von der CDU/FDP-Regierung. Sie sollte also offenbar dadurch beendet werden, dass man den Gewalttätern politisch nachgibt. Das Rostocker Pogrom steht bis heute für das Zusammenwirken von Politik und dem rassistischen, gewalttätigen Mob der Straße.

»Dies ist ein Sieg der Straße und eine Niederlage des Rechtsstaates!«

Betrachtet man die Situation heute, so ist rassistische Gewalt noch immer an der Tagesordnung. Im ersten Halbjahr 2017 gab es laut Bundeskriminalamt 153 Delikte gegen Asylunterkünfte und 787 Delikte direkt gegen Asylsuchende außerhalb ihrer Unterkünfte. Das sind über 5 rechtsmotivierte Straftaten gegen Flüchtlinge pro Tag! Im vergangenen Jahr dokumentierte eine Chronik der Amadeu Antonio Stiftung & von PRO ASYL insgesamt gar 3.729 flüchtlingsfeindliche Vorfälle.

Die Parteien sind anfällig für Druck von Rechts

Hatte sich der politische Mainstream über Jahre hinweg, bis zur so genannten »Willkommenskultur« des Sommers 2015, noch langsam ins Positive entwickelt, gleitet der gesellschaftliche Diskurs seit Herbst 2015 wieder deutlich in flüchtlingsfeindliche Untiefen ab. Im Internet werden Hassbotschaften und Aufrufe zur Gewalt ungehemmt veröffentlicht und weiterverbreitet.

Politische Verantwortungsträger haben sich dagegen zwar klar abgegrenzt, dem den Taten zugrunde liegenden Denken haben sie aber wenig entgegengesetzt. Im Gegenteil: Von Verantwortlichen großer Parteien kommen vermehrt öffentliche Aussagen und Konzepte zur Abwehr von Schutzsuchenden, die das Asylrecht und die Menschenrechte beschädigen.

Die demokratischen Parteien sind anfällig für den Druck von rechts geworden und übernehmen Teile der rechtspopulistischen Agenda. Eine Asylrechtsverschärfung nach der anderen, eine härtere Gangart bei Abschiebungen, die zunehmende Abschottung an Europas Außengrenzen – all das suggeriert Bürger*innen, Rechtspopulisten hätten ja nicht völlig Unrecht.

Solidarität mit Opfern von rechter Gewalt sieht anders aus

Gerichtsprozesse gegen Gewalttäter scheitern bisweilen daran, dass Opfer und Zeugen nicht aussagen können, weil sie abgeschoben wurden. Nur angemessen wäre eine spezifische Regelung, die Opfern rassistischer Gewalt ein Bleiberecht gewährt. Um ihre Erfahrungen angemessen verarbeiten zu können, sind sie erfahrungsgemäß auch psychisch auf aufenthaltsrechtliche Sicherheit angewiesen.

Ein solches Bleiberecht hält überdies den Täter*innen das eindeutige Bekenntnis des Staates gegen Hass und Gewalt entgegen. Die Bundesländer Brandenburg und Berlin haben das 2017 bereits beschlossen. Eine bundesweite Regelung sollte diesen guten Beispielen folgen!

(hm / mk)