Hintergrund

Was im Asylverfahren passiert – und was dabei alles falsch läuft

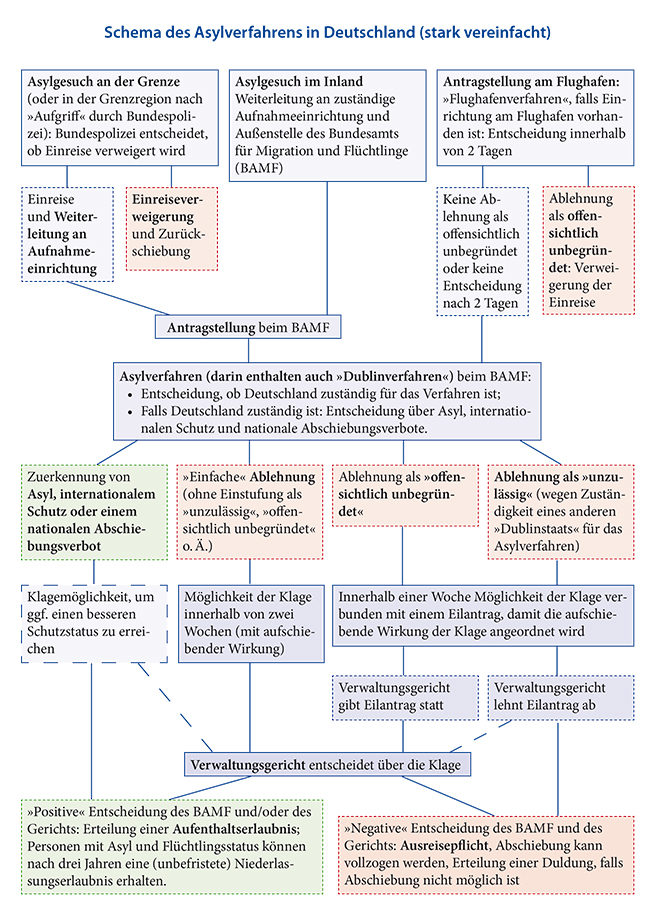

Schematische Darstellungen des deutschen Asylverfahrens finden sich viele im Internet – und die Theorie beschreiben die meisten auch richtig. In der Praxis sieht die Sache allerdings anders aus. Wir zeigen in unserem Überblick strukturelle Probleme, Fallstricke und diskriminierende Praktiken auf.

In der Theorie ist der Gang des Asylverfahrens recht einfach beschrieben: Flüchtlinge kommen nach Deutschland, stellen ihren Asylantrag, erhalten eine Anhörung und am Ende wird über ihren Asylantrag entschieden – dann folgt die Anerkennung oder die Abschiebung. Doch schematische Darstellungen werden der komplizierten Praxis nicht gerecht.

Asylsuchende sollten sich daher individuell beraten lassen, etwa bei einer Asylverfahrensberatung vor Ort. Als Vorbereitung hilft der Leitfaden über das Asylverfahren des Informationsverbunds Asyl weiter, der das allerwichtigste erklärt.

Die folgende Grafik aus dem Leitfaden mag kompliziert erscheinen – wie die Autor*innen des Leitfadens allerdings zu Recht in der Überschrift klar machen: Auch noch diese recht komplexe schematische Darstellung ist noch „stark vereinfacht“:

Das Asylgesuch: Erstmal eine Anzeige

In der Regel übertreten Asylsuchende die deutsche Grenze und geraten dann an staatliche Behörden, beispielsweise die Polizei. Dort können sie um Asyl nachsuchen. Es handelt sich hierbei aber noch nicht um einen Asylantrag, sondern nur um ein Asylgesuch.

Aufgrund der allgemeinen Bestimmungen des Aufenthaltsrechts kann es passieren, dass zunächst ein Strafverfahren gegen die Asylsuchenden wegen illegalen Grenzübertritts eingeleitet wird. Denn in Deutschland ist die illegale Einreise – also das Einreisen ohne Visum – strafbar. Davon gibt es jedoch Ausnahmen für Flüchtlinge: Die Genfer Flüchtlingskonvention besagt, dass Flüchtlinge nicht wegen einer unerlaubten Einreise bestraft werden dürfen. In aller Regel werden deswegen bereits eingeleitete Verfahren wieder eingestellt.

Dass dennoch Strafverfahren eröffnet werden, wird immer wieder kritisiert. Die Anzeige stigmatisiert Schutzsuchende. Zudem handelt es sich um einen aufwendigen bürokratischen Schritt, der Mitarbeiter in den Polizeibehörden bindet und die Staatsanwaltschaften mit unnötigen Verfahren belastet. Auch die Polizeigewerkschaften sind längst dafür, auf die Strafverfahren gegen Flüchtlinge wegen unerlaubter Einreise zu verzichten.

Die Verteilung: Kein Recht auf Mitsprache

Anschließend bringen die Behörden die Asylsuchenden an Anlaufstellen für Asylbewerber*innen. Dort wird entschieden, in welches Bundesland sie verteilt werden sollen. Individuelle Wünsche werden nicht berücksichtigt, selbst dann wenn die Asylsuchenden bereits Familie oder Freunde in Deutschland haben, die sich um die Neuankommenden kümmern könnten. Und das ist oft der Fall: Viele Asylsuchende hätten die Möglichkeit, über ihre Netzwerke Starthilfe in Deutschland zu bekommen.

Integration wird damit in vielen Fällen von Anfang an behindert. Ausnahmen gibt es nur bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, die in spezielle Aufnahmeeinrichtungen gebracht werden oder, wenn es gut läuft, zu ihren Verwandten dürfen.

Der „Ankunftsnachweis“: Warten auf das WarteN

Die Asylsuchenden bekommen – nachdem sie sich zu der für sie zuständigen Erstaufnahmeeinrichtung begeben haben – einen „Ankunftsnachweis“. Es handelt sich um eine Chipkarte, auf dem ihre wichtigsten personalisierten Daten vermerkt werden. Sie enthält neben Namen, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Geschlecht, Größe, Augenfarbe und einer zentralen Nummer auch ein Foto und Fingerabdrücke, Herkunftsland, Kontaktdaten, Gesundheitsinformationen wie Impfungen sowie Angaben über Ausbildung und Qualifikationen.

Wer sich nicht in die zuständige Erstaufnahmeeinrichtung begibt, dem drohen empfindliche Leistungskürzungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Mit dieser Regelung hat der Gesetzgeber 2016 für diejenigen eine Sanktion eingeführt, die sich ihrer örtlichen Zuweisung widersetzten. Mit dem verfassungsrechtlichen Anspruch auf die Sicherung des Existenzminimums dürfte dies jedoch nicht vereinbar sein.

Schnellverfahren und Sonderlager für bestimmte Flüchtlingsgruppen

Für Schutzsuchende, die mit dem Flugzeug einreisen und aus so genannten »sicheren Herkunftsländern« stammen oder ohne / mit gefälschten Papieren einreisen, gibt es das so genannte Flughafenverfahren. Die Betroffenen müssen dann direkt am Flughafen in einer geschlossenen Einrichtung verbleiben und werden dort einem beschleunigten Asylverfahren mit verkürzten Rechtsfristen unterworfen. Um das zu ermöglichen, gelten sie offiziell als nicht eingereist. („Fiktion der Nichteinreise“).

Wenn das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) innerhalb von zwei Tagen eine ablehnende Entscheidung als offensichtlich unbegründet trifft, wird dem Asylsuchenden die Einreise verweigert. Kann das BAMF innerhalb dieser Frist keine Entscheidung treffen, muss der Person die Einreise nach Deutschland gewährt werden. Gegen einen negativen Bescheid können die Betroffenen einen Eilantrag innerhalb von drei Tage einreichen. Für dessen Begründung gibt es eine weitere Frist von vier Tagen, das Verwaltungsgericht soll dann binnen 14 Tagen entscheiden. Insgesamt dauert das Flughafen-Asylverfahren also maximal 23 Tage.

Aber auch Flüchtlinge, die nicht mit dem Flugzeug kamen, werden mittlerweile Sonderverfahren unterzogen: Flüchtlinge aus so genannten „sicheren Herkunftsstaaten“ werden nach ihrem Asylgesuch nicht auf die Bundesländer verteilt, sondern in besondere „Aufnahmeeinrichtungen“ verbracht. Dort haben sie faktisch keinen Zugang zu einer asylkundigen Beratung geschweige zu einer effektiven anwaltlichen Vertretung. Gegenüber anderen Asylantragssteller*innen werden sie diskriminiert, indem ihre Anträge in Schnellverfahren so gut wie immer abgelehnt werden, um sie möglichst schnell abzuschieben.

In der Theorie sieht das Asylrecht die individuelle Prüfung eines jeden Schutzgesuches vor – das ist der Kern des Asylrechts. Mittlerweile werden Flüchtlinge jedoch schon bei ihrer Einreise in unterschiedliche Gruppen eingeteilt – in Flüchtlinge mit „guter“ und „schlechter“ Bleibeperspektive – und entsprechend behandelt. Die dem eigentlichen Asylverfahren vorgelagerten Pauschalurteile wirken diskriminierend und stigmatisierend. Ein unvoreingenommenes individuelles Verfahren findet in diesen Fällen nicht statt.

Unterbringung in den Bundesländern: Sechs Monate Erstaufnahmelager

Jene Flüchtlinge, die nach ihrem Asylgesuch auf die Bundesländer verteilt werden, werden dort zunächst in Erstaufnahmeeinrichtungen (EAEs) untergebracht. Die Lebensbedingungen in diesen Lagern sind für die dort Untergebrachten in der Regel sehr belastend. Für alleinreisende Frauen, Kinder, kranke Menschen, Schwangere oder andere besonders schutzbedürftige Menschen sind die Bedingungen oft desaströs. Ein Auszug zu Verwandten oder Freund*innen ist jedoch nicht erlaubt.

Seit Inkrafttreten des „Asylpaket I“ können die Betroffenen bis zu sechs Monate lang In den Erstaufnahmeeinrichtungen untergebracht werden. Wie lang diese zumeist provisorische Erstaufnahme in der Praxis dauert, wird in den Bundesländern unterschiedlich gehandhabt. Manche Asylsuchenden haben auch das Glück, dass noch während ihres Aufenthalts in der Erstaufnahmeeinrichtung über ihren Asylantrag entschieden worden ist. Das ist jedoch nur für wenige Flüchtlingsgruppen realistisch.

Priorisierung oder Wartebank

Sind die Asylsuchenden in dem ihnen zugewiesenen Bundesland untergebracht, dauert es oft noch lange, bevor über ihren Asylantrag entschieden wird – oft vergehen Monate, manchmal sogar Jahre. Die Wartezeit hängt dabei stark vom Herkunftsland der Antragstellenden ab. Der Grund: Beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) werden Asylanträge von Flüchtlingen aus bestimmten Ländern priorisiert, d.h. die Anträge mancher Flüchtlingsgruppen werden schneller bearbeitet. Zumeist gilt dies bei Gruppen mit besonders hohen Schutzquoten (z.B. Syrien) und bei solchen mit einer besonders hohen Zahl an Ablehnungen (z.B. „sichere Herkunftsländer“). Für alle anderen Gruppen bedeutet dies lange Wartezeiten inklusive Perspektivlosigkeit und Ausgrenzung.

Welche Gruppen „priorisiert“ werden, kann sich von Zeit zu Zeit ändern. Werden Flüchtlingsgruppen priorisiert, denen sehr geringe Anerkennungswahrscheinlichkeiten unterstellt werden, ist die Intention dabei, sie auch möglichst schnell abzuschieben – unter anderem, um andere Menschen in den entsprechenden Herkunftsländern von einer Flucht nach Deutschland abzuschrecken.

Während für die „negativ“ priorisierten Flüchtlingsgruppen im Rahmen der Schnell-verfahren aufgrund der Eile und der Vorverurteilung schlechte Chancen haben, individuelle Fluchtgründe vorzubringen, profitieren jene Flüchtlinge, die „positiv“ priorisiert werden von einem zügigen Verfahren.

Schnellverfahren nur zu Ungunsten der Betroffenen?

Zeitweise hat das BAMF bestimmte Flüchtlingsgruppen wie Syrer*innen und Eritrer*innen in einem schnellen Schriftverfahren behandelt. Bei einer fast 100 prozentigen Anerkennungschance hat man bei diesen Staaten auf eine mündliche Anhörung verzichtet und stattdessen die Verfolgungsgründe per Fragebogen abgefragt. Die meisten bekamen so eine schnelle Anerkennung. Für die Betroffenen war dieses Verfahren gut, denn sie hatten schnell Gewissheit über ihren Aufenthalt und konnten relativ bald ihre Familien nachholen. Für das Bundesamt stellte das Schriftverfahren eine spürbare Entlastung dar.

Aufgrund von Stimmungsmache in der Öffentlichkeit – es gäbe viele „falsche Syrer“ – wurde diese Praxis allerdings Ende 2015 beendet, man kehrte zur zeitaufwendigeren Prüfung zurück.

Die Asylantragsstellung beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)

Das BAMF vergibt Termine zur Stellung des Asylantrags. Der Asylantrag muss dort persönlich gestellt werden, nur in Ausnahmefällen darf ein schriftlicher Antrag gestellt werden. In allen Bundesländern gibt es hierzu Außenstellen, damit die Asylsuchenden nicht alle in die Zentrale nach Nürnberg müssen.

Ist der Termin endlich bestätigt und der Asylsuchende in der Außenstelle anwesend, wird zunächst anhand seiner Fingerabdrücke und der so genannten Eurodac-Datei ergründet, ob die Person bereits in einem anderen EU-Mitgliedstaat registriert wurde.

Unmenschlich und ineffizient: Die Dublin-Bürokratie

Bevor es zu einer Asylprüfung durch das BAMF kommt, wird geprüft, ob nach der Dublin-Verordnung Deutschland überhaupt zuständig ist. Praktisch funktioniert dies in der Regel so, dass die Fingerabdrücke der Asylsuchenden mit denen in der europäischen Eurodac-Datenbank abgeglichen werden. Liegt ein Treffer vor, weil der Asylsuchende zu z.B. bereits in Italien war und dort als Asylsuchender registriert wurde, besteht die Gefahr der Dublin-Abschiebung dorthin. Denn grundsätzlich gilt: Der Ersteinreisestaat ist für die Bearbeitung des Asylverfahrens zuständig.

Für die Betroffenen verlängert das Dublin-Verfahren die Phase der Ungewissheit. Fast ein Jahr kann sich das Verfahren hinziehen, bis der Betroffene weiß, ob er in Deutschland bleiben kann oder nicht. Für viele Flüchtlinge stellt „Dublin“ eins der größten Problem im Asylrecht dar: Sie werden gezwungen, in Staaten Asyl zu suchen, obwohl dort katastrophale Zustände herrschen. Viele haben Misshandlungen in Haft erlitten, etwa in Bulgarien [LINK], oder Obdachlosigkeit und extreme Armut erlebt, etwa in Italien. Dies sind Gründe, warum so viele Flüchtlinge nicht in den Staaten bleiben, wo sie als erste in der EU anlanden.

Nach monatelanger Ungewissheit können derzeit viele vom Dublin-Verfahren Betroffene dennoch in Deutschland bleiben – etwa weil die sechsmonatige Frist, in der eine Dublin-Überstellung erfolgen muss, oft schon abgelaufen ist, bevor ein Dublin-Verfahren überhaupt eingeleitet werden konnte. Oder eben, weil sich Betroffene erfolgreich vor Gericht gegen ihre Dublin-Überstellung wehren und anschließend ins reguläre Asylverfahren kommen.

Die Anhörung: Der Beginn des eigentlichen Asylverfahrens

Oft kommt es während der Anhörung zu Problemen und Missverständnissen. Etwa wenn Dolmetscher*innen nicht exakt dieselbe Sprache oder einen anderen Dialekt sprechen und es zu Übersetzungsfehlern kommt. Auch da die Anhörer*innen in der Regel gehalten sind, die Fluchtgeschichte anzuzweifeln, kommt es schnell zu Missverständnissen – etwa weil es für die Angehörten unverständlich ist, wenn ihnen detaillierte Fragen zu Kleinigkeiten gestellt werden, während ihnen selbst wichtig erscheinende Fluchtbegründungen kaum Beachtung finden.

Während der Anhörung wird ein Protokoll erstellt. Im Nachgang kommt es mitunter zu unterschiedlichen Ansichten darüber, was genau in der Anhörung gesagt wurde. Es ist zentral, dass die Betroffenen auf einer Korrektur des Protokolls bestehen, falls ihnen Fehler oder Missverständnisse auffallen. Denn das Protokoll der Anhörung ist das wichtigste Dokument des Asylverfahrens.

Trennung von Anhörer*in und Entscheider*in

Das Protokoll ist so zentral, da die Person, die die Anhörung durchgeführt hat, nicht unbedingt auch über den Asylantrag entscheidet. Beide Personen sind im BAMF oft getrennt, d.h. der oder die Anhörende schickt die Akte mit dem Protokoll an die Abteilung für Entscheidung. Dort müssen sich neue BAMF-Mitarbeiter*innen in die Akten einarbeiten und eine Entscheidung fällen.

Problematisch daran ist, dass auch die subjektiven Erfahrungen in der Anhörung entscheidungsrelevant sein können – schließlich geht es um eine Einschätzung der Glaubwürdigkeit des oder der Asylsuchenden. Enthält das Protokoll Widersprüche durch Übersetzungsfehler, Fehleinschätzungen des Anhörenden bezüglich der Situation im Herkunftsland oder andere Missverständnisse, dann kann dies fatale Folgen haben.

Dazu hat die Trennung von Anhörer*in und Entscheider*in den Effekt, dass die Verfahren länger dauern, da sich die entscheidenden Mitarbeiter*innen alleine über die Akte in Fälle einarbeiten müssen. Im Idealfall erfolgt eine schnelle Entscheidung über den Antrag. Oft bleiben die Akten aber unbearbeitet liegen.

Rechtsschutz gegen Asylentscheidungen

Das Rechtsstaatsprinzip sieht vor, dass Betroffene von Verwaltungsakten gegen diese vor Gericht klagen können – das ist im Asylrecht nicht anders als in anderen Rechtsgebieten. Nach der Entscheidung steht den Betroffenen daher der Weg zu den Gerichten frei – wobei diese Formulierung etwas trügerisch ist. Denn in der Praxis haben Asylsuchende viele Hürden zu nehmen, um den Rechtsweg zu beschreiten: Mangelnde Sprachkenntnisse, kein Geld für anwaltliche Beratung, die Abwesenheit von staatlich garantierter Rechtsberatung. Oft sind Flüchtlinge daher auf Unterstützung der Zivilgesellschaft angewiesen, um gegen ihre Ablehnung Klagen zu können.

Wird eine Klage eingereicht, werden viele Entscheidungen des BAMF vor Gericht korrigiert, bspw. weil sie fehlerhaft sind oder die Situation in den Herkunftsstaaten nicht ausreichend berücksichtigen. Die Verfahren verlängern sich erneut und werden dann vor den Gerichten – teilweise jahrelang – ausgefochten. Gerade die Dublin-Verfahren haben zu massiven Klagewellen vor den Verwaltungsgerichten geführt.

Würde man dementsprechend zu der vom BAMF angegebenen Durchschnittsdauer eines Asylverfahrens von ca. fünf Monaten noch die Zeit vor der Anhörung und die Klagezeit nach der Entscheidung hinzurechnen, käme man zu einem Gesamtdurchschnitt von fast einem Jahr. Erst danach können Flüchtlinge ihr Recht auf Familiennachzug geltend machen, unbeschränkt arbeiten und studieren oder sich frei eine Wohnung suchen.

Für die Betroffenen ist diese lange Zeit der Unsicherheit sehr zermürbend. Sie erschwert es ihnen oft auch längerfristig, sich in Deutschland zurechtzufinden. Kürzere Asylverfahren sind daher absolut im Sinne der Betroffenen – nicht jedoch die angesichts der gestiegenen Zugangszahlen hastig eingerichteten Schnellverfahren. Denn in diesen geht es kaum um Flüchtlingsschutz – sondern um Flüchtlingsabschreckung.